広島・岡山 での シーカヤック & その他 を記録します。

プロフィール

HN:

けいた

性別:

男性

職業:

職人

趣味:

カヤック ウクレレ ピアニカ 漢方

自己紹介:

後期中年の自営業

3シーズンは 海にキャンプへ、

冬は おうちで漢方の勉強、

そんな日々を過ごしています。

今の愛艇は ノーライト シオン。

3シーズンは 海にキャンプへ、

冬は おうちで漢方の勉強、

そんな日々を過ごしています。

今の愛艇は ノーライト シオン。

最新記事

カレンダー

忍者カウンター

P R

前回ブログの記事「フルメッシュテントでも氷点下は凌げるか?」について

12月13日の深夜から14日未明にかけて行いました実験の結果、

寒がりの僕が0℃前後での環境下でテント泊をするに際して、

手持ちのアイテムのみでは僕のカヤックでの携行可能量では不可ですが、

装備をスクーターで携行できるボリュームにまで上げれば

凌ぎ切れる事が証明出来ました。

しかしフルメッシュのテントを使う事で

「実験を中断こそせずに済んだが、耐寒性の足を引っ張ったのでは?」

「つまりメッシュエリアが狭いテントなら、楽勝だったのでは?」との

モヤモヤが自分的には残りました。

なので「フルメッシュテントが夏を過ごし易い」のは何故なのか?の

考察を通して、シロクロ付けたいと思います byゼブラーマン。

その風通しの良さから、フルメッシュテントのイメージと言えば

「夏を中心とした3シーズン用」が濃厚ですが、その理由はと言えば

まず1つは、体表からの放射熱で熱せられた空気の層を流し去る事 と、

もう1つは、飽和水蒸気圧近くに達した 体にまとわり付いた

空気の層を払い、気化熱が奪われ易い状態を作る事 です。

ここで夏にフライを閉めきって密閉空間としたテントの中を想像します。

したがって たとえインナーテントがフルメッシュであっても、

その風通し能力は当然に、キャンセルされてしまっているものとします。

体温=熱源により、室温以上に暖められ軽くなった空気は テント上部に登り

替りに比較的温度が低く重い空気が降りて来る事で「対流」が発生します。

やがて熱源が有るテント下部と テント上部との温度差が小さくなると、

対流の速度は鈍くなり、更に時間が経つと、

人体周辺に淀んだ空気の飽和水蒸気圧が、限界値近くにまで達します。

そうなると汗の蒸散速度も鈍り、気化熱を十分に奪えなくなる為、

体表面の温度は上昇します。

つまり体感的には「暑い空気が体にまとわり付き」はじめた後、

やがて「汗ばんだ肌に下着が へばり付き、ますます熱くなる」訳です、

そしてこのまま鬱熱状態が続くと、所謂「熱中症」の出来上がりですね。

ここで「堪らんっ!」と、入口なり ベンチレーターなりを全開にすると、

大概のインナーテントは天頂部にメッシュエリアを配置していますから

軽くなった熱せられた空気は、インナー天頂部→フライの天頂部→

OUT側ベンチと経由し、外部に逃げてゆきます。

そうするとテント内には陰圧が発生し、フライの裾や 開口部から

冷たい外気が流れ込みテント内の気温を下げると同時に、

体周辺で淀んでいた、水蒸気で飽和状態近くにまでなっていた空気も

トコロ天式にテントの天頂部に移動する事になり、

皮膚表面の汗が蒸発し易くなる事でガッつり気化熱を奪える様になります。

こうして 熱の移動と 気化により、体温が下げられ 快適度が上がります。

この時 一部分だけがメッシュで、そこからしか外気が出入りできない

ファブリックの面積が多いインナーテントと、

全方位から風が進入し、満遍なくフレッシュエアが体を包む

フルメッシュのソレとで、熱と湿気の除去について比較した場合、

有利な方は、言うまでも無く後者になる訳です。

そしてこの考察から「夏季の空気循環」だけに着目すると 理屈では、

フライの裾とインナー壁面との間に隙間さえ充分にあれば、

IN側ベンチレーターは無くても(現に無いモノも有る)良い筈です。

ただしその場合は、外気導入口から OUT側ベンチレーターに抜ける

空気の通り道が直線的なるような形にシビアに設計する必要が、

IN側ベンチが有る機種以上に生まれてくるのでしょうけど。

ところで これまで僕はベンチレーターの立ち位置を 何となく思い込みで

エアコン的なモノとして捉えていましたが コレは間違いですね、

言うならば「団扇」か「開け放った窓」なんですよね。

だから気温について言うならば、基本的には外気温が33℃なら

フルメッシュのインナーで、フライのベンチが全開になっていたトコロで、

テント内の気温は33℃以下に下がる筈はありません。

ただし皮膚温は奪われた気化熱量によって、気温以下にまで下がり得ます。

真夏に綿のシャツを着ていて、大汗をかくほど暑い筈なのに、

シャツが吸った汗で腹が冷えて下痢をした なんて話はよく耳にする所です。

ここまでをまとめると、メッシュ面積が大きい程「より」涼しくなる理由は、

テント内で「より」空気が動く事で、体に纏わり付いた

「熱せられた空気」「水蒸気が飽和状態に近くなった空気」が散らされて、

空気の対流と、気化熱の発生により、皮膚温が下がるからです。

ここまでは夏の話です、次に冬の話に移ります。

暖かく快適に過ごす為には、つまり逆の段取りにすればいい訳ですね、

まず 体温を逃がさないように、言い換えれば熱が籠るようにする。

そしてテント外の冷たい外気の侵入を可能な限り抑えるようにして、

つまり夏の「締め切ったフライの中のインナーテント」状態を作れれば、

フルメッシュテントであっても寒くなく過ごす事ができる訳です。

確かにファブリックのインナーテントなら インナーとフライの間に

1層多く空気の層が有る訳ですから、インナーテント内の温度は、

その層が存在しないと言って良い「擬似シングルウォール」的な状況の、

フルメッシュのテントに比べて 下がり難い事は間違い有りません。

しかし熱放散と、空気循環について工夫をする事で、

フルメッシュのテントであっても ファブリックのテントと遜色なく

厳冬期に使う事が可能だと言えると考えています。

その工夫について「考察編 後段」で述べていきたいと思います。

12月13日の深夜から14日未明にかけて行いました実験の結果、

寒がりの僕が0℃前後での環境下でテント泊をするに際して、

手持ちのアイテムのみでは僕のカヤックでの携行可能量では不可ですが、

装備をスクーターで携行できるボリュームにまで上げれば

凌ぎ切れる事が証明出来ました。

しかしフルメッシュのテントを使う事で

「実験を中断こそせずに済んだが、耐寒性の足を引っ張ったのでは?」

「つまりメッシュエリアが狭いテントなら、楽勝だったのでは?」との

モヤモヤが自分的には残りました。

なので「フルメッシュテントが夏を過ごし易い」のは何故なのか?の

考察を通して、シロクロ付けたいと思います byゼブラーマン。

その風通しの良さから、フルメッシュテントのイメージと言えば

「夏を中心とした3シーズン用」が濃厚ですが、その理由はと言えば

まず1つは、体表からの放射熱で熱せられた空気の層を流し去る事 と、

もう1つは、飽和水蒸気圧近くに達した 体にまとわり付いた

空気の層を払い、気化熱が奪われ易い状態を作る事 です。

ここで夏にフライを閉めきって密閉空間としたテントの中を想像します。

したがって たとえインナーテントがフルメッシュであっても、

その風通し能力は当然に、キャンセルされてしまっているものとします。

体温=熱源により、室温以上に暖められ軽くなった空気は テント上部に登り

替りに比較的温度が低く重い空気が降りて来る事で「対流」が発生します。

やがて熱源が有るテント下部と テント上部との温度差が小さくなると、

対流の速度は鈍くなり、更に時間が経つと、

人体周辺に淀んだ空気の飽和水蒸気圧が、限界値近くにまで達します。

そうなると汗の蒸散速度も鈍り、気化熱を十分に奪えなくなる為、

体表面の温度は上昇します。

つまり体感的には「暑い空気が体にまとわり付き」はじめた後、

やがて「汗ばんだ肌に下着が へばり付き、ますます熱くなる」訳です、

そしてこのまま鬱熱状態が続くと、所謂「熱中症」の出来上がりですね。

ここで「堪らんっ!」と、入口なり ベンチレーターなりを全開にすると、

大概のインナーテントは天頂部にメッシュエリアを配置していますから

軽くなった熱せられた空気は、インナー天頂部→フライの天頂部→

OUT側ベンチと経由し、外部に逃げてゆきます。

そうするとテント内には陰圧が発生し、フライの裾や 開口部から

冷たい外気が流れ込みテント内の気温を下げると同時に、

体周辺で淀んでいた、水蒸気で飽和状態近くにまでなっていた空気も

トコロ天式にテントの天頂部に移動する事になり、

皮膚表面の汗が蒸発し易くなる事でガッつり気化熱を奪える様になります。

こうして 熱の移動と 気化により、体温が下げられ 快適度が上がります。

この時 一部分だけがメッシュで、そこからしか外気が出入りできない

ファブリックの面積が多いインナーテントと、

全方位から風が進入し、満遍なくフレッシュエアが体を包む

フルメッシュのソレとで、熱と湿気の除去について比較した場合、

有利な方は、言うまでも無く後者になる訳です。

そしてこの考察から「夏季の空気循環」だけに着目すると 理屈では、

フライの裾とインナー壁面との間に隙間さえ充分にあれば、

IN側ベンチレーターは無くても(現に無いモノも有る)良い筈です。

ただしその場合は、外気導入口から OUT側ベンチレーターに抜ける

空気の通り道が直線的なるような形にシビアに設計する必要が、

IN側ベンチが有る機種以上に生まれてくるのでしょうけど。

ところで これまで僕はベンチレーターの立ち位置を 何となく思い込みで

エアコン的なモノとして捉えていましたが コレは間違いですね、

言うならば「団扇」か「開け放った窓」なんですよね。

だから気温について言うならば、基本的には外気温が33℃なら

フルメッシュのインナーで、フライのベンチが全開になっていたトコロで、

テント内の気温は33℃以下に下がる筈はありません。

ただし皮膚温は奪われた気化熱量によって、気温以下にまで下がり得ます。

真夏に綿のシャツを着ていて、大汗をかくほど暑い筈なのに、

シャツが吸った汗で腹が冷えて下痢をした なんて話はよく耳にする所です。

ここまでをまとめると、メッシュ面積が大きい程「より」涼しくなる理由は、

テント内で「より」空気が動く事で、体に纏わり付いた

「熱せられた空気」「水蒸気が飽和状態に近くなった空気」が散らされて、

空気の対流と、気化熱の発生により、皮膚温が下がるからです。

ここまでは夏の話です、次に冬の話に移ります。

暖かく快適に過ごす為には、つまり逆の段取りにすればいい訳ですね、

まず 体温を逃がさないように、言い換えれば熱が籠るようにする。

そしてテント外の冷たい外気の侵入を可能な限り抑えるようにして、

つまり夏の「締め切ったフライの中のインナーテント」状態を作れれば、

フルメッシュテントであっても寒くなく過ごす事ができる訳です。

確かにファブリックのインナーテントなら インナーとフライの間に

1層多く空気の層が有る訳ですから、インナーテント内の温度は、

その層が存在しないと言って良い「擬似シングルウォール」的な状況の、

フルメッシュのテントに比べて 下がり難い事は間違い有りません。

しかし熱放散と、空気循環について工夫をする事で、

フルメッシュのテントであっても ファブリックのテントと遜色なく

厳冬期に使う事が可能だと言えると考えています。

その工夫について「考察編 後段」で述べていきたいと思います。

PR

僕のカヤックの旅の終了時期は例年「最低気温が5℃を割り込んだら」です、

なので今年は12月に入ったとたん終了となりました。

これは一昨年のキャンプ時に、寒いなあ とシュラフの中で震えた翌朝に

大風邪をひいてズビズバゲホゲホになって以降、決めた線引きなんです、

個人事業主が 自己管理の不徹底で寝込むのは、流石に拙いですから。

ただその気候でのキャンプは本当に無茶なのか?工夫の付け様はないのか?と

悩んでもいました、なにしろネオンの巷や、お馬遊びに玉遊びとは、

縁の無い僕にとってキャンプは ほぼ唯一の愉しみ事ですから。

でも去年は「しょうがないじゃん」と諦めてたんですね、

やはり12月にもなって、海水で濡れた上に、風呂にも入らず冷え切った体で

テント泊するのは、あまり堅気の振る舞いとは言えそうになかったですから。

そんなで工夫が付いた所で、カヤックでのツーリングに出動する可能性が

低いものですから、本気で工夫を考えてなかったってのがホントの所です。

それがマジに悩み始めた と言うか、工夫の一つもするか と考え始めた理由は

今年の秋にスクーターキャンプの愉しみを覚えた事が大きいんですね。

スクーターなら雨にさえ遭わなければ、体調の心配をしなくて済みそうですし、

最悪降られてどうしようもなくなっても、カプセルホテルでも何でも

逃げ場が用意できる点からも、家族を説得し易くもありますしね。

とは言え それらはあくまでも緊急避難的な選択なんです、

基本的にはテント泊がしたいんですよ、その方が愉しいですしね。

そこで机上で考えた工夫で、ホントに氷点下でも耐えられるものなのか?

実際に検証してみよう、ただし逃げ場を用意した上で… と言う事で、

衆院選が行われた12月13日、最低気温-1℃の予報の中、

寒くてダメならすぐ風呂に入れるようにして、自宅の庭でのテント泊です。

あわせて「冷気さえ遮断すればフルメッシュでも厳冬期に使用可能では?」を

検証する為、使うテントは「BUNDOKソロ」としました。

日が傾いて寒くなると、このプラン自体に嫌気が差しそうなので、

土曜日の仕事が終わって間なしの14時に設営を始めました、が、

寒い~っ 温度計は3℃を指しています、アルミポールを持つ手が凍えます。

少し気分にブルーが入りましたが、とにかく冷気遮断セッティングをしてみます。

前回のキャンプ時は、最低気温が13℃と初冬にしては大変暖かだったのに

腰周りだけ妙に寒かった事から、今回のセッティングでは

「下方向への熱放散の防止」に気を使う事にしました。

一方 天井方向への放射熱は従来通りの形でも何とかなるかな?の仮定です。

フットプリントは無しでテントを組み、

フロア上に薄いシルバーシート①(アルミ蒸着ロール)をひきます。

その際アルミ蒸着面を上にして体温=赤外線が反射するようにしました。

そして愛用のノースイーグルのインフレーターマットを置き、

その上にもう一枚上記と同じ番手のシルバーシート②を同様にひき、

その上にスナグパックの「下限使用温度-7℃」のシュラフを置きます。

そしてペットボトルに熱々の茶を入れてシュラフの中に転がしておきます、

湯タンポがわり 兼 夜半の飲み物の目的です。

本来ならエアマットの下に、折畳みのフォームマットを仕込んだ上で、

シュラフカバーを使うか、夏用のシュラフの重ね使いをしたい所ですが、

僕のカヤックでは、それだけのアイテムを携行するのが難しいんですね。

おそらくこの先の人生においても、厳冬期にカヤックキャンプを行うような

勇者にはなれないでしょうけど、こんな機会はそうそう無いでしょうから

折角なので「カヤックで携行できる荷物だけでのキャンプは 可能か否か」の

データーだけでも取りたかったんです。

なので些か御粗末な装備ですが、こんなで実験する事にしました。

とは言え、カヤック仕様の装備のみの使用に拘った結果、寒さに耐え切れず、

結局 途中リタイアしてデーターが取れない ってな事では本末転倒ですね。

なのでカヤックのウェアを着込んだまま就寝は出来ませんが、

スクーター乗車時に着る、分厚いコートと、オーバーパンツなら、

着たままで寝袋に入ってもおかしくありませんよね って話で、

「カヤックで運べる現有アイテムでは、氷点下に耐えられない事が判った」

「じゃあスクーター仕様なら耐えれるの?」のって時の 検証の為に、

これら2点は着用はせずに、テント内の片隅に転がして置く事にしました。

それでも耐えられずに庭から自宅内に逃げ戻った時ですか?

もっと限界の高いシュラフ(スパイラルホロウバッグ♯1くらいか?)と、

R値の高いマット(ULコンフォードシステムパッドくらいか?)を、

新規購入して、この冬の内にリトライしてみたいと思います。

いざ設営を終えてみると、いつもとさして代わり映えしない出来です、

ホンマに大丈夫かいな と一抹の不安を残しつつ夜を待ちます。

よーるー by谷岡ヤスジ。

軽く一杯引っ掛けた上で、いつもより長風呂をして体温を上げておきました、

時計を見ると23時、外気温は2℃… ん?1時間前は0.4℃でしたから、

微妙に温度が上がっています、雲が出たお陰で放射冷却が抑えられたのかな?

でも熱源が有るでなし何故だろう?? 不思議に思いながら庭に出ます。

服装も冬の通常のカヤックツアー仕様です、ヒートテックのロングTシャツに、

普通のコットンのスウェットの上下、厚目のフリースの上着を着て、

フリースの靴下を履きます。

テントに潜り込んでさあ寝るかと30分、微妙に胴体が寒く寝付けません。

体温がシュラフの下からではなくカバーされていない横から逃げているのか?

では と、シュラフの下にひいていたシルバーシート②をシュラフの中に入れ

胴体に巻き付けるようにして寝転がると… ををっぜんぜん違うなあ、

現金なものでスグに睡魔に襲われ、0時頃(たぶん)入眠しました。

寒くて目が醒めます。

フライの外に吊るした寒暖計は-1.2℃を指しています、時刻は04時。

仰向けに寝ていたのですが、体の下面の寒さの方がキツく感じます、

なのでシルバーシート①を2つ折りにしてR値を2倍にします。

まあ2倍と言っても、そもそもモノが薄っすいですからね~

R値が0.1から0.2になって如何ほどの違いが期待できる?でしたが

アルミの層が2倍になる事で赤外線の反射率が上がった為なのでしょうか

意外と有効なようです。

そして全身をカバーできていたモノが半分の長さになるのですから、

その範疇に収まるように、横臥位&海老の様に丸まります。

R値が増えたのが良かったのか、丸まって表面積が減ったのが良かったのか

ポカポカ感と眠気が連れもって戻ってきてくれました、再度入眠。

寒くて目が覚めます。

フライの外に吊るした寒暖計は-1.8℃を指しています、時刻は05時。

寝返りを打ったり、手足を蝿の様にこすりますがダメです、

このままでは寝られそうに無いですが、もうこれ以上打つ手も無く、

カヤックキャンプ∨er.は GameOverとし、スクーター∨er.に変更します。

一度シュラフから出て、シルバーシート①と②を元の配置に戻し、

オーバーズボンとコートを着込んでからシュラフに戻り、仰臥位で再度就寝。

重ね着が良かったのか、ゴソゴソ動いたお陰で体温が上がったのか

その辺りは微妙ですが、たちまち体は温まってきます。

ただ体は温かくなったのですが足首から先が寒い、これには若い衆みたく

オーバーズボンを「腰パン状態」にしての対応で解決、全身ホカホカです。

そして次に目が覚めたのは「朝やで」のウチの奥さんの声で、でした。

爆眠していたようです、時計を見ると6時15分。

テントにも庭にも 霜がビシビシに降りています、吾郎さんだったら泣いちゃうかも。

車の上もビッシビシ

車の上もビッシビシ

以上から-2℃程度までは、05時に行ったセッティングでなら、

スクーターでのキャンプが可能である事が判明しました。

あとはどれだけ僕自身が根性を出せるかですが、これが一番脆弱だったりします。

次回に今回の実験の考察を書きます。

なので今年は12月に入ったとたん終了となりました。

これは一昨年のキャンプ時に、寒いなあ とシュラフの中で震えた翌朝に

大風邪をひいてズビズバゲホゲホになって以降、決めた線引きなんです、

個人事業主が 自己管理の不徹底で寝込むのは、流石に拙いですから。

ただその気候でのキャンプは本当に無茶なのか?工夫の付け様はないのか?と

悩んでもいました、なにしろネオンの巷や、お馬遊びに玉遊びとは、

縁の無い僕にとってキャンプは ほぼ唯一の愉しみ事ですから。

でも去年は「しょうがないじゃん」と諦めてたんですね、

やはり12月にもなって、海水で濡れた上に、風呂にも入らず冷え切った体で

テント泊するのは、あまり堅気の振る舞いとは言えそうになかったですから。

そんなで工夫が付いた所で、カヤックでのツーリングに出動する可能性が

低いものですから、本気で工夫を考えてなかったってのがホントの所です。

それがマジに悩み始めた と言うか、工夫の一つもするか と考え始めた理由は

今年の秋にスクーターキャンプの愉しみを覚えた事が大きいんですね。

スクーターなら雨にさえ遭わなければ、体調の心配をしなくて済みそうですし、

最悪降られてどうしようもなくなっても、カプセルホテルでも何でも

逃げ場が用意できる点からも、家族を説得し易くもありますしね。

とは言え それらはあくまでも緊急避難的な選択なんです、

基本的にはテント泊がしたいんですよ、その方が愉しいですしね。

そこで机上で考えた工夫で、ホントに氷点下でも耐えられるものなのか?

実際に検証してみよう、ただし逃げ場を用意した上で… と言う事で、

衆院選が行われた12月13日、最低気温-1℃の予報の中、

寒くてダメならすぐ風呂に入れるようにして、自宅の庭でのテント泊です。

あわせて「冷気さえ遮断すればフルメッシュでも厳冬期に使用可能では?」を

検証する為、使うテントは「BUNDOKソロ」としました。

日が傾いて寒くなると、このプラン自体に嫌気が差しそうなので、

土曜日の仕事が終わって間なしの14時に設営を始めました、が、

寒い~っ 温度計は3℃を指しています、アルミポールを持つ手が凍えます。

少し気分にブルーが入りましたが、とにかく冷気遮断セッティングをしてみます。

前回のキャンプ時は、最低気温が13℃と初冬にしては大変暖かだったのに

腰周りだけ妙に寒かった事から、今回のセッティングでは

「下方向への熱放散の防止」に気を使う事にしました。

一方 天井方向への放射熱は従来通りの形でも何とかなるかな?の仮定です。

フットプリントは無しでテントを組み、

フロア上に薄いシルバーシート①(アルミ蒸着ロール)をひきます。

その際アルミ蒸着面を上にして体温=赤外線が反射するようにしました。

そして愛用のノースイーグルのインフレーターマットを置き、

その上にもう一枚上記と同じ番手のシルバーシート②を同様にひき、

その上にスナグパックの「下限使用温度-7℃」のシュラフを置きます。

そしてペットボトルに熱々の茶を入れてシュラフの中に転がしておきます、

湯タンポがわり 兼 夜半の飲み物の目的です。

本来ならエアマットの下に、折畳みのフォームマットを仕込んだ上で、

シュラフカバーを使うか、夏用のシュラフの重ね使いをしたい所ですが、

僕のカヤックでは、それだけのアイテムを携行するのが難しいんですね。

おそらくこの先の人生においても、厳冬期にカヤックキャンプを行うような

勇者にはなれないでしょうけど、こんな機会はそうそう無いでしょうから

折角なので「カヤックで携行できる荷物だけでのキャンプは 可能か否か」の

データーだけでも取りたかったんです。

なので些か御粗末な装備ですが、こんなで実験する事にしました。

とは言え、カヤック仕様の装備のみの使用に拘った結果、寒さに耐え切れず、

結局 途中リタイアしてデーターが取れない ってな事では本末転倒ですね。

なのでカヤックのウェアを着込んだまま就寝は出来ませんが、

スクーター乗車時に着る、分厚いコートと、オーバーパンツなら、

着たままで寝袋に入ってもおかしくありませんよね って話で、

「カヤックで運べる現有アイテムでは、氷点下に耐えられない事が判った」

「じゃあスクーター仕様なら耐えれるの?」のって時の 検証の為に、

これら2点は着用はせずに、テント内の片隅に転がして置く事にしました。

それでも耐えられずに庭から自宅内に逃げ戻った時ですか?

もっと限界の高いシュラフ(スパイラルホロウバッグ♯1くらいか?)と、

R値の高いマット(ULコンフォードシステムパッドくらいか?)を、

新規購入して、この冬の内にリトライしてみたいと思います。

いざ設営を終えてみると、いつもとさして代わり映えしない出来です、

ホンマに大丈夫かいな と一抹の不安を残しつつ夜を待ちます。

よーるー by谷岡ヤスジ。

軽く一杯引っ掛けた上で、いつもより長風呂をして体温を上げておきました、

時計を見ると23時、外気温は2℃… ん?1時間前は0.4℃でしたから、

微妙に温度が上がっています、雲が出たお陰で放射冷却が抑えられたのかな?

でも熱源が有るでなし何故だろう?? 不思議に思いながら庭に出ます。

服装も冬の通常のカヤックツアー仕様です、ヒートテックのロングTシャツに、

普通のコットンのスウェットの上下、厚目のフリースの上着を着て、

フリースの靴下を履きます。

テントに潜り込んでさあ寝るかと30分、微妙に胴体が寒く寝付けません。

体温がシュラフの下からではなくカバーされていない横から逃げているのか?

では と、シュラフの下にひいていたシルバーシート②をシュラフの中に入れ

胴体に巻き付けるようにして寝転がると… ををっぜんぜん違うなあ、

現金なものでスグに睡魔に襲われ、0時頃(たぶん)入眠しました。

寒くて目が醒めます。

フライの外に吊るした寒暖計は-1.2℃を指しています、時刻は04時。

仰向けに寝ていたのですが、体の下面の寒さの方がキツく感じます、

なのでシルバーシート①を2つ折りにしてR値を2倍にします。

まあ2倍と言っても、そもそもモノが薄っすいですからね~

R値が0.1から0.2になって如何ほどの違いが期待できる?でしたが

アルミの層が2倍になる事で赤外線の反射率が上がった為なのでしょうか

意外と有効なようです。

そして全身をカバーできていたモノが半分の長さになるのですから、

その範疇に収まるように、横臥位&海老の様に丸まります。

R値が増えたのが良かったのか、丸まって表面積が減ったのが良かったのか

ポカポカ感と眠気が連れもって戻ってきてくれました、再度入眠。

寒くて目が覚めます。

フライの外に吊るした寒暖計は-1.8℃を指しています、時刻は05時。

寝返りを打ったり、手足を蝿の様にこすりますがダメです、

このままでは寝られそうに無いですが、もうこれ以上打つ手も無く、

カヤックキャンプ∨er.は GameOverとし、スクーター∨er.に変更します。

一度シュラフから出て、シルバーシート①と②を元の配置に戻し、

オーバーズボンとコートを着込んでからシュラフに戻り、仰臥位で再度就寝。

重ね着が良かったのか、ゴソゴソ動いたお陰で体温が上がったのか

その辺りは微妙ですが、たちまち体は温まってきます。

ただ体は温かくなったのですが足首から先が寒い、これには若い衆みたく

オーバーズボンを「腰パン状態」にしての対応で解決、全身ホカホカです。

そして次に目が覚めたのは「朝やで」のウチの奥さんの声で、でした。

爆眠していたようです、時計を見ると6時15分。

テントにも庭にも 霜がビシビシに降りています、吾郎さんだったら泣いちゃうかも。

以上から-2℃程度までは、05時に行ったセッティングでなら、

スクーターでのキャンプが可能である事が判明しました。

あとはどれだけ僕自身が根性を出せるかですが、これが一番脆弱だったりします。

次回に今回の実験の考察を書きます。

目覚ましと同時に6時に目覚めます、日の出は40分なので

まだ薄暗い外に這い出し、とても綺麗にしてあって

無料で使うのが申し訳ないくらいのトイレを借りに行きます。

昨夜は就寝時はアルコールのお陰で体温が上がっていたのですが

酔いが覚めたらしい深夜1時過ぎ位に寒くて目が覚めました。

オーバーズボンを履いて、コートをシュラフの上から被る事で

体温の拡散は防げそうですが、芯が冷えているようで寝付けません。

ここで残しておいた赤飯を燃料に投入、15分位で体が温まってきます。

うとうとし出すと今度は浜風が結構強く吹き出します。

フライのバタ付きが喧しい程でしたから、

サイトでのペグ打ちを諦めて、砂浜に移動していたら倒壊していたかも

思わぬ用途でスコップが役に立ってくれて助かりました。

あれだけ深く刺さっているから大丈夫でしょ と、呑気に眠りの中へ…

そんなでトイレの帰りに、さあ大丈夫でしたか と

テントの周りを1周してチェックすると…結構ペグは浮いていました。

次回はハンマーで と 自戒は浜で と、柑橘の島だけにライムで反省。

例によって朝食はパンですが、冷たいモノを口に入れるには

気が進まない寒い朝だったので、湯を沸かすクッカーの上で温めます。

これが思いの外いい感じになりました、季節を問わず次回からはルーチンですな。

約35km先の岡村港から9時15分発の大三島の時計で言えば5時の方向に有る

宗方港行きフェリーに乗りたいので7時30分には出発したいな でした。

余裕だろう と思っていたら、テントの撤収は速く出来ても収納に手間取ったり

パッキングはすぐに出来ても固定を再度やり直したりと、

結局予定のギリギリで出発です、タイムマネージメント 要再考ですな。

ちなみに今回のツーリングの全行程は ↑ こちら、

「赤」が15日の日中、「橙」が同夜、「緑」が16日の動線です

そして今日の前半は下蒲刈島からスタートして、とびしま海道七島を周遊します。

次の上蒲刈島に渡る蒲刈大橋はキャンプ地から3分程走ると登り口に到着しますが、

ここから全島周回道路の南側を進み、GWの航跡探訪を始めます。

気候が良い時期だからなのか「とびしま街道オレンジライド」と銘打った

ライディングイベントが行われており、途切れる事の無い自転車達の列に混ざって

結構強い横風に煽られつつ、僕も島内を走ります。

なおこれらの島々には、走っている最中に目を楽しませてくれる様な

「見所」と言う程のものは特には有りません。

あえて挙げるとしたら、大崎下島の御手洗地区での古い漁師町っぽいモノの

町並み保存に努めている位ですか。

でもそんなのは ずっと由緒も有り歴史も長いものが竹原にも鞆にも有ります。

それよりも多美島を背景に、山肌に張り付くようにして営まれている

蜜柑等の段々畑の風景こそが、ここでしか見られない貴重なモノのように思えます、

もっともそれで観光地として勝負していくのは、作戦が難しいのでしょうが…。

そしてこんな所にまでYellow Brick Roadならぬ、青いペイントが…

でも島内は一本道ですから、この表示が無くても行き先には迷わないのでは?

なお右の地図の赤い線&青い〇と◇はPC上で僕が書き込んだもので、

赤が進んだ経路、青〇がキャンプ地、青◇がゴールです、約40kmの行程。

GWの時はこの地図のホント右端、岡村島の東岸を北上して竹原に帰りました。

いよいよ最後の島、岡村島に入って暫く進むと、昔のフェリー乗り場でしょうか?

使われて無さ気な乗船待合所が…

いやいや、実はこれが目当ての乗り場だったりしたらコトだから と調べます、

… 返事が無い、ただの屍のようだ。

ただその建屋の横に柑橘類の無人販売が設置されており、

瑞々しい檸檬が9個も入ってて200円(普通4個300円位でしょうね)と、

福山では考えられない値段で置いてあったので思わず買って帰りました。

帰宅後輪切りにしてソーダ水に浮かべてみると…

ええっ?檸檬ってこんなに鮮烈な香りがするものだっけ!?と ビックリ。

サンキストとは全く違います、こんな事ならライムも買えばよかったなあ。

次の機会にはもうちっと買って帰って 患者さんにもお分けしようっと。

そんな檸檬の底力も知らずにさらに10分足らず走って、

今回の前半戦のゴール、岡村港に計算より早い 8時45分に到着。

券売機でチケットを買って、缶コーヒーで暖を取りながら待つこと暫し、

なかなか大きなフェリーがやって来ました。

僕の他には、乗用車2台、自転車1台が今回の乗り合い客達のようです、

その内の名古屋ナンバーの熟年カップルに見覚えが… だれだっけ?

うーん思い出せない、患者さん?と首を捻る内に搭乗を促されます。

僕のスクーターは荷物満載過ぎて不安定との事で、

乗員さんに「自身で転倒しないように番をして頂いても良いですか?」と。

「あー 全然問題ないっすよ~ デッキの方が潮風にも当たれるしね~」

俺ってナイスガイ。

出港すると 正面に前回のキャンプ地である大浜公園が見えます。

その後GWにランドマークになってくれた大崎上島の清風館を見ながら

大下島の西岸を北上し北端に至るとソコで右折、

右舷にいた僕の正面に来島大橋を見ながら間も無く宗方港に到着します。

進む方向をナビで確認して、さあ行くか と振り返ると

先程走り抜けた とびしま海道が連なって見えます。

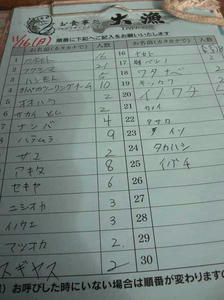

さてタイムテーブル的には「大漁」さんの予約ノートに記名に行くのが最初です、

つまりは真ん前の大山積神社を目指して走る事になります。

その道中に「伊東豊雄ミュージアム」と「ところミュージアム」が有ったので

覗いてみました、ホントは前回チェックを入れる予定でしたからね、

でもやっぱ判んないですコノ手のゲージツって… 。

やっぱり僕には神社仏閣の方が分かりやすくて楽しめます、保守的ですまん。

そんなで宗方に着いたのが9時40分、そこから大漁さんまで

約20分掛かったので時計は10時を回っています。

11時30分からの開店だと言うのに前で待っている人もいます、

おや?フェリーで見かけた熟年カップルの姿も見えますね。

僕も と、名前を書くと… 何じゃこりゃ!?

40人キャパの店なのに、既に最初の3グループでキャパオーバーです。

僕は25番目、順当に考えれば4回転目のグループになりますから

大体2~3時間待ちってところでしょうか、一気に気が削がれました。

嫌味な言い方ですが、この店は海傍立地ではありますが

「魚を安く食させる食堂」なだけで(ハマチ、サーモン、鮪ですからね…)、

「地魚が食べられる」事を売りにしている訳では無いですから、

僕的には、どうしてもココでないと!って拘りは 無いのですね。

そんなで1時間程度ならOKですが、それ以上待つのは時間が惜しいです。

なので自分の中で「開店時間までの1時間半で島の北半分の探訪をする」

「開店時間に戻ってきて大きなキャンセルが出ていれば食事をする」

「待ちがそのままなら、今回は残念でしたにしよう」と折り合いを付けました。

まずは島を横断し、多々羅大橋の袂に来て、キャンプ場を偵察します。

悪くないキャンプ場ですが、横には按配の良さそうな砂浜も有ります。

僕的には、トイレは朝食を買うついでにコンビニで借りれるし、

カヤックツアーの際にはバーベキューをする気は無いし、

これなら浜で充分なように思います、満潮でも大丈夫そうですしね。

それともサイトの管理人さんに「営業妨害だっ!」と怒られるかな?

そして反時計回りに少し走ると、瓢箪島が鮮やかに見えます、

この先にはサンセットビーチの姿がオボロ気に見えています。

更に進むと大久野島が見えてきます。

的場海水浴場から出港した際のランドマークになる

竹原の大きな赤白煙突も見えています。

更に走ると大三島の北辺のキャンプ場「盛キャンプ場」が現れます。

トイレ 汚い! 雑草 ボーボー! う~ん 先程の多々羅大橋との

落差がデカ過ぎ… これでギャラは同じで御座います~ by海老市brs. 。

多分 先のサイトのサブ的な立ち居地なのでしょうがないのでしょうね。

そして木に成っている状態の檸檬 そしてその花を初めて見ました。

いやおそらく気付かずに横を通っていたのでしょうが、

この度は時間と気持ちに余裕が有った為、気付けたのでしょうね。

栽培されている方に伺うと、蜜柑と違って、年に3回も咲くのだそうです。

更に往くとカヤックで来た際に陸揚げした、B&G前の浜です。

あの時は観光から戻ってきたら浜が50cm程になっていましたっけ、

その汀だった防波堤の縁をバックに撮るぜ~! と

バイクを浜に降ろしたら、荷が重すぎて スタックしかけて…

どうにも馬鹿は死ななきゃ の類ですな トホホ。

そのすぐ横には はっかったのっ塩っ!のCMでお馴染みの

伯方塩業さんの工場と、直営の塩湯場が。

でも時間が迫ってきたのでココへの訪問は見送り、神社前に戻ります。

さて店の前に戻ると… そう都合よくキャンセルは出ませんか そうですか。

ちなみに僕は道を挟んで反対側からシャッターを押したのですが

僕側にもほぼ同数の待ち客達が屯っていました、すごいな。

で、例の熟年カップルも 所在無げに その群れの中に佇んでらっしゃる訳です、

「どうもこの分じゃ2~3時間待たなくっちゃ ですね」と話しかけてみました。

『いやホンマですか、かなワンですねえ』…って、京都弁?

… …… あっ!思い出した!!

「あの~御主人、京都のD高校の卒業生でらっしゃいます?」

『はい… そうですけど』 訝しげです。

「あのっ 御主人、昭和41年か42年生まれの学年でらっしゃいません?」

『… なんで知ってんのん??』滅茶苦茶 訝しンでいます。

「僕、40年生まれの学年で柔道部の部長してた針屋です」

『えっ針屋先輩ですか!僕 毛利らとつるンでた 小早川です』

「ををっ そうや~小早川君や~ いやすまんすまん名前が出なんだ」

『それにしても よお僕やとわからはりましたねえ』 … などと

31年ぶりに会った高校の後輩さんと旧交を叙する事が出来ました、

なんでもお子さん方が皆さん独り立ちされた記念に夫婦水入らずの旅だとの事

30分ほど立ち話をしたのですが、あまり邪魔をしても と、

「では僕はこれで」と また先程と同じ道にバイクを走らせ大三島を横断します。

多々羅大橋の大三島側のSAで昼食を…とも思いましたが、

大漁さん程ではないにしろ ここはここで行列、しかも結構お高い。

やめた~と橋を渡り、生口島も通過し、いよいよ回った海路を陸路で辿る旅の、

しまなみ海道辺縁エリアで最後の陸路になる因島の東岸を回ります。

道中空腹に耐えかねて、大漁さんで海鮮を食べ損ねた分せめて気分だけでも と、

地蔵鼻から内陸部に戻った所にある生協さんにて海鮮掻揚げ丼をGet。

どうせなら景色の良い所で と因島東岸北部を巡る「水軍スカイライン」の

休憩所で遠く百貫島を眺めつつ 「御馳走様でした」。

後は向島、R2を通って、帰路に、いや~ 今回も楽しませて頂きました。

さてハイスピードプーリーを組んだ結果の燃費動向です。

約350kmで7.24㍑の消費だったので、大体48km/㍑、

ちなみに前回の今治行きでの数字がザックリした感じで45km/㍑でした。

前回より今回の方が、岬巡り=アクセル全開で35km/hしか出ない場面が

多かった事を考えあわせれば、非常に優秀な数字ではないでしょうか?

一見「向上した動力性能」と「好転した燃費」の両立は矛盾するようですが、

おそらくエンジン側プーリーの「より外周」を使えるようになった為、

スピードが乗った巡航時に、MTで言えば「一段上のギア」に入れたのと

同じ状況になっていると考えれば、矛盾なく両立すると思われます。

まだ薄暗い外に這い出し、とても綺麗にしてあって

無料で使うのが申し訳ないくらいのトイレを借りに行きます。

昨夜は就寝時はアルコールのお陰で体温が上がっていたのですが

酔いが覚めたらしい深夜1時過ぎ位に寒くて目が覚めました。

オーバーズボンを履いて、コートをシュラフの上から被る事で

体温の拡散は防げそうですが、芯が冷えているようで寝付けません。

ここで残しておいた赤飯を燃料に投入、15分位で体が温まってきます。

うとうとし出すと今度は浜風が結構強く吹き出します。

フライのバタ付きが喧しい程でしたから、

サイトでのペグ打ちを諦めて、砂浜に移動していたら倒壊していたかも

思わぬ用途でスコップが役に立ってくれて助かりました。

あれだけ深く刺さっているから大丈夫でしょ と、呑気に眠りの中へ…

そんなでトイレの帰りに、さあ大丈夫でしたか と

テントの周りを1周してチェックすると…結構ペグは浮いていました。

次回はハンマーで と 自戒は浜で と、柑橘の島だけにライムで反省。

例によって朝食はパンですが、冷たいモノを口に入れるには

気が進まない寒い朝だったので、湯を沸かすクッカーの上で温めます。

これが思いの外いい感じになりました、季節を問わず次回からはルーチンですな。

約35km先の岡村港から9時15分発の大三島の時計で言えば5時の方向に有る

宗方港行きフェリーに乗りたいので7時30分には出発したいな でした。

余裕だろう と思っていたら、テントの撤収は速く出来ても収納に手間取ったり

パッキングはすぐに出来ても固定を再度やり直したりと、

結局予定のギリギリで出発です、タイムマネージメント 要再考ですな。

ちなみに今回のツーリングの全行程は ↑ こちら、

「赤」が15日の日中、「橙」が同夜、「緑」が16日の動線です

そして今日の前半は下蒲刈島からスタートして、とびしま海道七島を周遊します。

次の上蒲刈島に渡る蒲刈大橋はキャンプ地から3分程走ると登り口に到着しますが、

ここから全島周回道路の南側を進み、GWの航跡探訪を始めます。

気候が良い時期だからなのか「とびしま街道オレンジライド」と銘打った

ライディングイベントが行われており、途切れる事の無い自転車達の列に混ざって

結構強い横風に煽られつつ、僕も島内を走ります。

なおこれらの島々には、走っている最中に目を楽しませてくれる様な

「見所」と言う程のものは特には有りません。

あえて挙げるとしたら、大崎下島の御手洗地区での古い漁師町っぽいモノの

町並み保存に努めている位ですか。

でもそんなのは ずっと由緒も有り歴史も長いものが竹原にも鞆にも有ります。

それよりも多美島を背景に、山肌に張り付くようにして営まれている

蜜柑等の段々畑の風景こそが、ここでしか見られない貴重なモノのように思えます、

もっともそれで観光地として勝負していくのは、作戦が難しいのでしょうが…。

そしてこんな所にまでYellow Brick Roadならぬ、青いペイントが…

でも島内は一本道ですから、この表示が無くても行き先には迷わないのでは?

なお右の地図の赤い線&青い〇と◇はPC上で僕が書き込んだもので、

赤が進んだ経路、青〇がキャンプ地、青◇がゴールです、約40kmの行程。

GWの時はこの地図のホント右端、岡村島の東岸を北上して竹原に帰りました。

いよいよ最後の島、岡村島に入って暫く進むと、昔のフェリー乗り場でしょうか?

使われて無さ気な乗船待合所が…

いやいや、実はこれが目当ての乗り場だったりしたらコトだから と調べます、

… 返事が無い、ただの屍のようだ。

ただその建屋の横に柑橘類の無人販売が設置されており、

瑞々しい檸檬が9個も入ってて200円(普通4個300円位でしょうね)と、

福山では考えられない値段で置いてあったので思わず買って帰りました。

帰宅後輪切りにしてソーダ水に浮かべてみると…

ええっ?檸檬ってこんなに鮮烈な香りがするものだっけ!?と ビックリ。

サンキストとは全く違います、こんな事ならライムも買えばよかったなあ。

次の機会にはもうちっと買って帰って 患者さんにもお分けしようっと。

そんな檸檬の底力も知らずにさらに10分足らず走って、

今回の前半戦のゴール、岡村港に計算より早い 8時45分に到着。

券売機でチケットを買って、缶コーヒーで暖を取りながら待つこと暫し、

なかなか大きなフェリーがやって来ました。

僕の他には、乗用車2台、自転車1台が今回の乗り合い客達のようです、

その内の名古屋ナンバーの熟年カップルに見覚えが… だれだっけ?

うーん思い出せない、患者さん?と首を捻る内に搭乗を促されます。

僕のスクーターは荷物満載過ぎて不安定との事で、

乗員さんに「自身で転倒しないように番をして頂いても良いですか?」と。

「あー 全然問題ないっすよ~ デッキの方が潮風にも当たれるしね~」

俺ってナイスガイ。

出港すると 正面に前回のキャンプ地である大浜公園が見えます。

その後GWにランドマークになってくれた大崎上島の清風館を見ながら

大下島の西岸を北上し北端に至るとソコで右折、

右舷にいた僕の正面に来島大橋を見ながら間も無く宗方港に到着します。

進む方向をナビで確認して、さあ行くか と振り返ると

先程走り抜けた とびしま海道が連なって見えます。

さてタイムテーブル的には「大漁」さんの予約ノートに記名に行くのが最初です、

つまりは真ん前の大山積神社を目指して走る事になります。

その道中に「伊東豊雄ミュージアム」と「ところミュージアム」が有ったので

覗いてみました、ホントは前回チェックを入れる予定でしたからね、

でもやっぱ判んないですコノ手のゲージツって… 。

やっぱり僕には神社仏閣の方が分かりやすくて楽しめます、保守的ですまん。

そんなで宗方に着いたのが9時40分、そこから大漁さんまで

約20分掛かったので時計は10時を回っています。

11時30分からの開店だと言うのに前で待っている人もいます、

おや?フェリーで見かけた熟年カップルの姿も見えますね。

僕も と、名前を書くと… 何じゃこりゃ!?

40人キャパの店なのに、既に最初の3グループでキャパオーバーです。

僕は25番目、順当に考えれば4回転目のグループになりますから

大体2~3時間待ちってところでしょうか、一気に気が削がれました。

嫌味な言い方ですが、この店は海傍立地ではありますが

「魚を安く食させる食堂」なだけで(ハマチ、サーモン、鮪ですからね…)、

「地魚が食べられる」事を売りにしている訳では無いですから、

僕的には、どうしてもココでないと!って拘りは 無いのですね。

そんなで1時間程度ならOKですが、それ以上待つのは時間が惜しいです。

なので自分の中で「開店時間までの1時間半で島の北半分の探訪をする」

「開店時間に戻ってきて大きなキャンセルが出ていれば食事をする」

「待ちがそのままなら、今回は残念でしたにしよう」と折り合いを付けました。

まずは島を横断し、多々羅大橋の袂に来て、キャンプ場を偵察します。

悪くないキャンプ場ですが、横には按配の良さそうな砂浜も有ります。

僕的には、トイレは朝食を買うついでにコンビニで借りれるし、

カヤックツアーの際にはバーベキューをする気は無いし、

これなら浜で充分なように思います、満潮でも大丈夫そうですしね。

それともサイトの管理人さんに「営業妨害だっ!」と怒られるかな?

そして反時計回りに少し走ると、瓢箪島が鮮やかに見えます、

この先にはサンセットビーチの姿がオボロ気に見えています。

更に進むと大久野島が見えてきます。

的場海水浴場から出港した際のランドマークになる

竹原の大きな赤白煙突も見えています。

更に走ると大三島の北辺のキャンプ場「盛キャンプ場」が現れます。

トイレ 汚い! 雑草 ボーボー! う~ん 先程の多々羅大橋との

落差がデカ過ぎ… これでギャラは同じで御座います~ by海老市brs. 。

多分 先のサイトのサブ的な立ち居地なのでしょうがないのでしょうね。

そして木に成っている状態の檸檬 そしてその花を初めて見ました。

いやおそらく気付かずに横を通っていたのでしょうが、

この度は時間と気持ちに余裕が有った為、気付けたのでしょうね。

栽培されている方に伺うと、蜜柑と違って、年に3回も咲くのだそうです。

更に往くとカヤックで来た際に陸揚げした、B&G前の浜です。

あの時は観光から戻ってきたら浜が50cm程になっていましたっけ、

その汀だった防波堤の縁をバックに撮るぜ~! と

バイクを浜に降ろしたら、荷が重すぎて スタックしかけて…

どうにも馬鹿は死ななきゃ の類ですな トホホ。

そのすぐ横には はっかったのっ塩っ!のCMでお馴染みの

伯方塩業さんの工場と、直営の塩湯場が。

でも時間が迫ってきたのでココへの訪問は見送り、神社前に戻ります。

さて店の前に戻ると… そう都合よくキャンセルは出ませんか そうですか。

ちなみに僕は道を挟んで反対側からシャッターを押したのですが

僕側にもほぼ同数の待ち客達が屯っていました、すごいな。

で、例の熟年カップルも 所在無げに その群れの中に佇んでらっしゃる訳です、

「どうもこの分じゃ2~3時間待たなくっちゃ ですね」と話しかけてみました。

『いやホンマですか、かなワンですねえ』…って、京都弁?

… …… あっ!思い出した!!

「あの~御主人、京都のD高校の卒業生でらっしゃいます?」

『はい… そうですけど』 訝しげです。

「あのっ 御主人、昭和41年か42年生まれの学年でらっしゃいません?」

『… なんで知ってんのん??』滅茶苦茶 訝しンでいます。

「僕、40年生まれの学年で柔道部の部長してた針屋です」

『えっ針屋先輩ですか!僕 毛利らとつるンでた 小早川です』

「ををっ そうや~小早川君や~ いやすまんすまん名前が出なんだ」

『それにしても よお僕やとわからはりましたねえ』 … などと

31年ぶりに会った高校の後輩さんと旧交を叙する事が出来ました、

なんでもお子さん方が皆さん独り立ちされた記念に夫婦水入らずの旅だとの事

30分ほど立ち話をしたのですが、あまり邪魔をしても と、

「では僕はこれで」と また先程と同じ道にバイクを走らせ大三島を横断します。

多々羅大橋の大三島側のSAで昼食を…とも思いましたが、

大漁さん程ではないにしろ ここはここで行列、しかも結構お高い。

やめた~と橋を渡り、生口島も通過し、いよいよ回った海路を陸路で辿る旅の、

しまなみ海道辺縁エリアで最後の陸路になる因島の東岸を回ります。

道中空腹に耐えかねて、大漁さんで海鮮を食べ損ねた分せめて気分だけでも と、

地蔵鼻から内陸部に戻った所にある生協さんにて海鮮掻揚げ丼をGet。

どうせなら景色の良い所で と因島東岸北部を巡る「水軍スカイライン」の

休憩所で遠く百貫島を眺めつつ 「御馳走様でした」。

後は向島、R2を通って、帰路に、いや~ 今回も楽しませて頂きました。

さてハイスピードプーリーを組んだ結果の燃費動向です。

約350kmで7.24㍑の消費だったので、大体48km/㍑、

ちなみに前回の今治行きでの数字がザックリした感じで45km/㍑でした。

前回より今回の方が、岬巡り=アクセル全開で35km/hしか出ない場面が

多かった事を考えあわせれば、非常に優秀な数字ではないでしょうか?

一見「向上した動力性能」と「好転した燃費」の両立は矛盾するようですが、

おそらくエンジン側プーリーの「より外周」を使えるようになった為、

スピードが乗った巡航時に、MTで言えば「一段上のギア」に入れたのと

同じ状況になっていると考えれば、矛盾なく両立すると思われます。

いよいよ初冬を迎え、最低気温が一桁の日が普通になってきました。

仲間がいればまた別ですが、寒さにはてんで意気地なしの僕には

基本的には濡れる事が前提のカヤックツーリングに、

ノリ気が起きない時期になってきたとも言えます。

なので「プーリーの塩梅」と「サイドキャリアの具合」の検証って名目で、

この11月15&16日の週末は、

「GWにカヤックで訪れた、とびしま海道の航路を辿ること」と、

「前回のキャンプですっ飛ばしてしまった大三島をはじめ、

まだまわれていない自分の航跡への探訪」を目的に

スクーターツーリングとキャンプを楽しんで来ました。

いつもの如く土曜の出発は13時を過ぎての話です。

今回は初めて、自作ステーを介してサイドバッグを搭載してのツアー。

やはりバッグ☓2追加の効果はテキメンで、前回の今治行きに比べて

積載時にパズルのピースを組み上げるような、頭の捻り方は一切不要です、

まあ停車時の押し歩きは非常に重いですが、これは文句を言う方が間違い。

ところが車体への固定方法が甘かったようで 出発直前のチェックで、

アチコチにガタツキが…見なおして手直しする間に時計は13時30分に。

そんなで少し時間が押しましたがまずは出発 R182を南下します。

晴天は高く絶好のツーリング日和!しかも無風だったので

今日選ぶべきはカヤックだったかな?と少し後悔、芦田川も美しく見えます。

道なりに進んで田尻を越えていくと、鞆の街が見えてきます、

西陣の裏町にも似た 小狭い道を抜け、沼隈の山を越えトンネルを抜け、

田島、百島を沖に眺めつつ、海岸線に沿って常石造船を過ぎ、

尾道花火の時の出港場所にした、浦崎の端の戸崎に到着します。

ここまでで1時間、クネクネと海岸線をトレースした割には

距離も速度も稼げた様でR2を進んだのと15分程度の違いです、意外。

さてここから対岸の歌への移動はフェリーに乗る事にします、

実は今回はいつも横目に見ていたフェリーの利用も趣旨の一つなんですね。

桟橋につくと残念 丁度出たばかり… って、あれ?戻ってきた??

このあたりは小規模経営の融通ってのを利かしてくれたようです、

とても助かりました けど ホンマにエエのん?。

向島に渡ったら、尾道大橋を使わずに そのまま真っ直ぐ西に向かい、

尾道市街側に戻るのにも、同様に渡し船を使います。

とは言え、このエリアでの渡し自体は初めてでは無いので、

今回は「趣向を変えてみようか」って事で、いつも御世話になっていた

アイスクリームで有名な「からさわ」直近の降り場に着くフェリーではなく、

JRの直近に着けてくれる会社の船を使う事にします。

たかだか渡し船に乗っただけですから、船旅ってノリでは無いのですが、

ず~っと陸路を走り続けるのとは なにやら目先が変わって、

これはこれで面白かったですな。

ここからは糸崎、三原と 交通量が多く流れの早い街中を走ります。

ここでハイスピードプーリーの有り難みが実感出来ました、

「かろうじて」ですが、流れを邪魔せずに進めました、いや有り難い!

三原の帝人の工場前を曲がり、筆影山の麓の「見晴らし温泉」を越えて、

竹原まで「エデンの海」と称されているR185の海岸線を走ります。

これまで素通りしていた竹原の町並み保存地区にも寄ってみましたが、

かなり日差しの角度が浅くなってきました、時計を見ると16時前、

ゆっくりしたい所ですが、ここはチラ見程度にして先を急ぎます。

そのままR185を進みます、この辺りはGWに一度来たと言っても

海側から陸を見ただけですから、今回の逆の視点では「見知らぬ海」です。

島影、山立が僕の知らない顔ばかりで、新鮮さと少しの不安に浸ります、

まさに一人旅の醍醐味ですなあ 私気儘にハンドル切るの。

そして路面には、例の「黄色い煉瓦」ならぬ「空色の道しるべ」が…

さてその道しるべ情報によると、安芸津大橋が近づいて来たようです。

渡って島に入ると店が無い可能性が大です、お酒と副菜を確保する為、

安芸川尻駅の傍のユメマート(ユメタウンの平屋版?)に立ち寄ります。

寒いのでビールは止めて芋焼酎のちょっと良いのと、ゲソ天を購入、

時刻は16時40分、空は夕映え、日没まで30分を切っています。

きれいっしょ?

きれいっしょ?

安芸津大橋へのアクセスは非常に分かりやすくスムースに到着。

料金は50円 やすっ!そして渡った先は下蒲刈島と言う事になります。

いよいよ薄暗くなってきたので、大急ぎで泊地である梶ヶ浜に向かいます、

島の外周の1本道なので迷い様が無い分、キョロキョロしないで一直線です。

結局到着時には日没時間を過ぎておりドンドン周りは暗くなるのですが

幸いサイト内には幾つもの街灯チックな明かりが有って、

作業する手元は十分な光量が確保出来ていました。

ただうっかりしていた事に、砂浜でのキャンプならペグは手で押し込めますが

今回はまともな地面なので素手では歯が立ちません、ハンマーが必要です。

自立式ならペグ無しでも良いか ですが、今回は積載量チェックの為に

わざわざ嵩張るワンポールテントのmini200を選んで持ってきましたから

ペグ無しではどうにもなりません。

さあどうしよう?横の砂浜に移動して仕切りなおすか?とも思いましたが

スコップをハンマー代わりに何とか格好を付けられました。

その手間で時間を食いましたが、ワンポールタイプのテントの

設営自体には何とか慣れてきて、かなり段取り良く立ち上げられるように。

毎度思うのですが mini200は嵩が高い代わりに2人が寝れるだけあって、

ソロユースでは誠に広い!その分キャンプ用品のテント内収納が早く済みます。

なにしろ荷物をポイポイ放り込んでも、まだ床が余ってますからね、

これがソロだと、置き場所を整理して 次の荷物に掛かって…の繰り返しに、

意外と時間を食っちゃいますから、まあ携行性とのトレードオフって事ですね。

一通りの設営が終わって、さあ御飯にしようかと時計を見ると まだ18時前…

秋は夜長ですなあ、トップリと昏れてるんですけどね。

肌寒いのでラーメンとゲソ天の献立、買った赤飯は食べきれそうになくストックに。

食べ終わって18時過ぎ、自宅に「無事ですTEL」を入れます が、圏外?

繋がるし向こうの声は聞こえますが、コチラの声は届いて無さげです。

沖浦ビーチでもそうでしたが、キャンプ場はそういうモノなのかなあ です、

まあ着信履歴は残っているだろうし、無事は確認できているのだろうけど…。

さて このままアルコールを摂れば、サンセットビーチでのソロキャンプ同様に

20時には寝てしまうパターンだろうし、それは些か時間が勿体ない様に思えます。

ならば遠くはない(と言っても、往復約50kmの、約2時間足らずコース)し、

呉の駅前方面に行って、改めて自宅に電話をする&潜水艦を見に行こう!と

バイクに跨ります、これまたR185の一本道で分かりやすい道行きです。

じつは以前家族で 鉄のクジラ館と大和ミュージアムに行ったのですが

その際には呉駅の浜側しか回っていなかったんですね。

そのおり大変失礼ながら「ショボイ田舎町だな」と思っていたのですが

今回呉市街地の東側の広から呉市役所にいたるまでの繁華ぶりを見るにつけ

福山以上、いや岡山以上かも と、評価を改めました。

ちなみに進水したばかりの世界最高峰であるそうりゅう型潜水艦四番艦

「けんりゅう」が停泊中との事で、その勇姿を と思って行ったのですが…

係留場所が暗くて、有るんだか無いんだか さっぱり判りませんでした、残念。

ぐるっと呉の町を回ってユメタウンでスイーツを食して、

鉄のクジラ館の前で写真を撮って、途中でGAS補給を済ませて、

また下蒲刈島に戻った頃には21時前、良い頃合です。

焼酎を2倍に御湯割りし、ウクレレを弾きつつ晩酌、

良い具合に酔いも回りましたので、23時前に消灯。

翌日は9時15分岡村島発のフェリーに乗りたかったので6時起床です。

続きます

仲間がいればまた別ですが、寒さにはてんで意気地なしの僕には

基本的には濡れる事が前提のカヤックツーリングに、

ノリ気が起きない時期になってきたとも言えます。

なので「プーリーの塩梅」と「サイドキャリアの具合」の検証って名目で、

この11月15&16日の週末は、

「GWにカヤックで訪れた、とびしま海道の航路を辿ること」と、

「前回のキャンプですっ飛ばしてしまった大三島をはじめ、

まだまわれていない自分の航跡への探訪」を目的に

スクーターツーリングとキャンプを楽しんで来ました。

いつもの如く土曜の出発は13時を過ぎての話です。

今回は初めて、自作ステーを介してサイドバッグを搭載してのツアー。

やはりバッグ☓2追加の効果はテキメンで、前回の今治行きに比べて

積載時にパズルのピースを組み上げるような、頭の捻り方は一切不要です、

まあ停車時の押し歩きは非常に重いですが、これは文句を言う方が間違い。

ところが車体への固定方法が甘かったようで 出発直前のチェックで、

アチコチにガタツキが…見なおして手直しする間に時計は13時30分に。

そんなで少し時間が押しましたがまずは出発 R182を南下します。

晴天は高く絶好のツーリング日和!しかも無風だったので

今日選ぶべきはカヤックだったかな?と少し後悔、芦田川も美しく見えます。

道なりに進んで田尻を越えていくと、鞆の街が見えてきます、

西陣の裏町にも似た 小狭い道を抜け、沼隈の山を越えトンネルを抜け、

田島、百島を沖に眺めつつ、海岸線に沿って常石造船を過ぎ、

尾道花火の時の出港場所にした、浦崎の端の戸崎に到着します。

ここまでで1時間、クネクネと海岸線をトレースした割には

距離も速度も稼げた様でR2を進んだのと15分程度の違いです、意外。

さてここから対岸の歌への移動はフェリーに乗る事にします、

実は今回はいつも横目に見ていたフェリーの利用も趣旨の一つなんですね。

桟橋につくと残念 丁度出たばかり… って、あれ?戻ってきた??

このあたりは小規模経営の融通ってのを利かしてくれたようです、

とても助かりました けど ホンマにエエのん?。

向島に渡ったら、尾道大橋を使わずに そのまま真っ直ぐ西に向かい、

尾道市街側に戻るのにも、同様に渡し船を使います。

とは言え、このエリアでの渡し自体は初めてでは無いので、

今回は「趣向を変えてみようか」って事で、いつも御世話になっていた

アイスクリームで有名な「からさわ」直近の降り場に着くフェリーではなく、

JRの直近に着けてくれる会社の船を使う事にします。

たかだか渡し船に乗っただけですから、船旅ってノリでは無いのですが、

ず~っと陸路を走り続けるのとは なにやら目先が変わって、

これはこれで面白かったですな。

ここからは糸崎、三原と 交通量が多く流れの早い街中を走ります。

ここでハイスピードプーリーの有り難みが実感出来ました、

「かろうじて」ですが、流れを邪魔せずに進めました、いや有り難い!

三原の帝人の工場前を曲がり、筆影山の麓の「見晴らし温泉」を越えて、

竹原まで「エデンの海」と称されているR185の海岸線を走ります。

これまで素通りしていた竹原の町並み保存地区にも寄ってみましたが、

かなり日差しの角度が浅くなってきました、時計を見ると16時前、

ゆっくりしたい所ですが、ここはチラ見程度にして先を急ぎます。

そのままR185を進みます、この辺りはGWに一度来たと言っても

海側から陸を見ただけですから、今回の逆の視点では「見知らぬ海」です。

島影、山立が僕の知らない顔ばかりで、新鮮さと少しの不安に浸ります、

まさに一人旅の醍醐味ですなあ 私気儘にハンドル切るの。

そして路面には、例の「黄色い煉瓦」ならぬ「空色の道しるべ」が…

さてその道しるべ情報によると、安芸津大橋が近づいて来たようです。

渡って島に入ると店が無い可能性が大です、お酒と副菜を確保する為、

安芸川尻駅の傍のユメマート(ユメタウンの平屋版?)に立ち寄ります。

寒いのでビールは止めて芋焼酎のちょっと良いのと、ゲソ天を購入、

時刻は16時40分、空は夕映え、日没まで30分を切っています。

安芸津大橋へのアクセスは非常に分かりやすくスムースに到着。

料金は50円 やすっ!そして渡った先は下蒲刈島と言う事になります。

いよいよ薄暗くなってきたので、大急ぎで泊地である梶ヶ浜に向かいます、

島の外周の1本道なので迷い様が無い分、キョロキョロしないで一直線です。

結局到着時には日没時間を過ぎておりドンドン周りは暗くなるのですが

幸いサイト内には幾つもの街灯チックな明かりが有って、

作業する手元は十分な光量が確保出来ていました。

ただうっかりしていた事に、砂浜でのキャンプならペグは手で押し込めますが

今回はまともな地面なので素手では歯が立ちません、ハンマーが必要です。

自立式ならペグ無しでも良いか ですが、今回は積載量チェックの為に

わざわざ嵩張るワンポールテントのmini200を選んで持ってきましたから

ペグ無しではどうにもなりません。

さあどうしよう?横の砂浜に移動して仕切りなおすか?とも思いましたが

スコップをハンマー代わりに何とか格好を付けられました。

その手間で時間を食いましたが、ワンポールタイプのテントの

設営自体には何とか慣れてきて、かなり段取り良く立ち上げられるように。

毎度思うのですが mini200は嵩が高い代わりに2人が寝れるだけあって、

ソロユースでは誠に広い!その分キャンプ用品のテント内収納が早く済みます。

なにしろ荷物をポイポイ放り込んでも、まだ床が余ってますからね、

これがソロだと、置き場所を整理して 次の荷物に掛かって…の繰り返しに、

意外と時間を食っちゃいますから、まあ携行性とのトレードオフって事ですね。

一通りの設営が終わって、さあ御飯にしようかと時計を見ると まだ18時前…

秋は夜長ですなあ、トップリと昏れてるんですけどね。

肌寒いのでラーメンとゲソ天の献立、買った赤飯は食べきれそうになくストックに。

食べ終わって18時過ぎ、自宅に「無事ですTEL」を入れます が、圏外?

繋がるし向こうの声は聞こえますが、コチラの声は届いて無さげです。

沖浦ビーチでもそうでしたが、キャンプ場はそういうモノなのかなあ です、

まあ着信履歴は残っているだろうし、無事は確認できているのだろうけど…。

さて このままアルコールを摂れば、サンセットビーチでのソロキャンプ同様に

20時には寝てしまうパターンだろうし、それは些か時間が勿体ない様に思えます。

ならば遠くはない(と言っても、往復約50kmの、約2時間足らずコース)し、

呉の駅前方面に行って、改めて自宅に電話をする&潜水艦を見に行こう!と

バイクに跨ります、これまたR185の一本道で分かりやすい道行きです。

じつは以前家族で 鉄のクジラ館と大和ミュージアムに行ったのですが

その際には呉駅の浜側しか回っていなかったんですね。

そのおり大変失礼ながら「ショボイ田舎町だな」と思っていたのですが

今回呉市街地の東側の広から呉市役所にいたるまでの繁華ぶりを見るにつけ

福山以上、いや岡山以上かも と、評価を改めました。

ちなみに進水したばかりの世界最高峰であるそうりゅう型潜水艦四番艦

「けんりゅう」が停泊中との事で、その勇姿を と思って行ったのですが…

係留場所が暗くて、有るんだか無いんだか さっぱり判りませんでした、残念。

ぐるっと呉の町を回ってユメタウンでスイーツを食して、

鉄のクジラ館の前で写真を撮って、途中でGAS補給を済ませて、

また下蒲刈島に戻った頃には21時前、良い頃合です。

焼酎を2倍に御湯割りし、ウクレレを弾きつつ晩酌、

良い具合に酔いも回りましたので、23時前に消灯。

翌日は9時15分岡村島発のフェリーに乗りたかったので6時起床です。

続きます

先週は事務仕事が山積みで、

しかもブログネタが豊富で処理し切れなかったので1週遅れです…

最近 寒暖の日中格差を強く感じますが その為か今年は早くも

近所の小学校での、インフル流行による学級閉鎖の一報が入りました。

受験生の親としては、さっさと予防すべしって事で8日に済ませました。

副反応が結構出てしまう方なので、大事を取って8&9日の

週末アウトドア活動はお休みして 前回の2&3日の連休のキャンプで

「こりゃどうにかせんと」な、宿題の消化に掛かりました。

《前回の宿題》

1)ハイスピードプーリーの組付け

動力性能は そもそも50cc、しかもその中でも非力な車体ですから

minimumもいい所ですが、まあソコを面白がっている面もあります。

それに僕の漕力で出せるカヤックでの巡航速度の時速6kmに比べれば

まさに「天馬の如し」ですから、その点は問題では有りません。

ただ以前のブログにも書きました通り、

どんなに頑張っても53km/h程度しか出ません これがマズイ。

交通量の多い国道等は大体50km+@で流れているモノですが

ここに紛れ込むと余裕が全くない状態になってしまいます、

これが危なくってしょうがない。

そこで なにか良い案は…とWebで探してみました。

そこで見つけた情報では、ハイスピードプーリーってモンを組むと

エンジン本体や点火系を触らなくても60km/h越えが十分可能で、

尚且つサンデーメカニック程度の腕が有れば、自前で工作出来るとの事。

しかもパーツ代が四千円程度なので、これはヤルしか無いでしょう です。

このハイスピードプーリーですが、多くのサードパーティーから販売されていて

選ぶのに迷ったのですが、Web上で評判が良かった「M-FACTORY」に。

あと純正が「6.5g×6」で39gのウェイトローラーなのに対して

ココの付属で付いて来るのが「6.0g×6」で36gと大差ないので、

ベストチューン!との噂がある「4.5g×3&6.5g×3」の

33gで、今回は変化の具合を試してみます。

理屈の上ではM社の付属より「加速が良くて、最高速が伸び切らない」事に

なる筈なのですが、この点は33gチューンでツーリングした後、

36gに付け替えて、どないちゃうんやろか を比較検証する積りです。

← これ

← これ

そして結果です。

加速:

純正よりゼロ加速が良くなった分、体感的に中だるみを感じます。

でも0→45km/hまでの到達時間は短縮できていますから

これは勘違いなのでしょう。

最高速:

53km→60kmまであるメーターが下りでは振り切ります。

平坦地でも時間さえ掛ければ60km/hまでは出るようになりました。

で実際にこのパーツを組んだ後に行った11月15日16日のツーリングでは

巡航速度=危機回避の為に若干トルク感を残した速度が、

3日&4日の純正のまま行ったソレと比べて

40km/h台前半から50km/h前後になりました。

字面で見ると「ソレ大した違いか?」ですが、路上では別物の様に感じます。

「煽られてコエ~」や「遅すぎて迷惑掛けてるかな~」ってな

精神的な疲れを感じる機会が激減しましたし、

その結果、肩から力を抜いて運転できるようになった為、

肉体的な疲労も随分軽くなったように思われます。

これは本当~に、安くて善い買い物をさせて貰いました。

2)スクーターの更なる積載量∪P

前回の11月2&3日のツーリング時の日記に

「積載量を増やす為:自作のフロントキャリア&33㍑のリヤBOXを装着」

「体力の消耗防止に:ハンドウォーマー(カブ用)& ポリカの風防」の

2つだけは取り付け済みと書いていました。

今回「クーラーBOX&サイドバック積載ステー」を、追加で取り付けた結果

「これ以上は持っていく物が無いだろう」レベルになりましたので

いちおう完成とします。

実は当初のプランは

・SHAD社の33㍑のリアボックスを、リアキャリア上に設置。

・シート下のメットインスペース22㍑の有効利用。

・サイドバッグとして22㍑の防水ショルダーを左右に1個づつ下げる。

さらにイレギュラーな対応として

・フットプレート上に15㍑の防水ショルダーバッグを置いて対応。

(強化したコンビニフックを利用して吊り下げる)

以上の4種5アイテムでノーマル比、90㍑強の積載量UPのみでしたが

これではマットやテント等の長尺物の運搬が難しかったんですね。

そこで東南アジアの街角での写真なんかで見る

長物をフロントに横積みするアイデアを頂きましょう、だったんです。

ただメーカー純正には、フロントキャリアがラインアップされておらず、

あるのが籠だけでしたから、コレでは長尺物は無理。

探してみると、キタコ等のサードパーティーが出してくれてはいるものの、

実物を見てみると、コレでは ちっさすぎて目的と合わなさそうでした。

無いなら作るしかないか と、ホムセンのステンレスバーで自作しました。

ホントは ベスパのソレみたくにしたかったのですが

何とも「コレじゃない」感の溢れる仕上がりとなりました。

まあそれでも 実用は十分に果たしてくれますので ヨシとします。

で、コッチ(←)のノリでイメージを膨らまして、

ソッチ(→)のような図面を起こしたのですが、実際は(↓の←)で、

もっと言うとアッチ(↓の→)が現実に近いようです トホホ。

そして「疲労軽減」アイテムのコンセプトです.

僕の着目点は「体温を奪われないようにする事」コレに尽きるんですね、

つまりは「ジジイ向き快適装備」です。

・ハンドルカバー(カブによく付いているアレ)を装着。

・フロントスクリーン(カブにry)を装着。

あとレッグカバー部から伸ばすマント?カバー?も考えたのですが

あれは結構な重さなので、短距離前提の街乗りなら無問題でしょうけど

長距離が前提のツアラー的には どうなんだろ? で、

オーバーズボンでの対応で十分と判断し、割愛しました。

その点で究極の快適装備は、以前乗っていたキャビーナのような

ルーフィングカウルの装備、要は屋根を付ける事だと思います。

これは直射日光や 風雨に対してホントに楽チンでしたが

その半面 「気軽さ」が犠牲になってしまうんですね。

スタンド掛けの度に、すり抜けをする毎に、重い!でかい!で

結構ストレスが貯まりました。

なので今回は あまりアレコレ付ける事は止して「軽便なノリ」

つまり「街着のままフラッと旅に出る」って風情を楽しもうと思います。

そしてフロントスクリーンは何処のメーカーもポリカなので

どれだけ注意しても使っている内にキズだらけになっていきます。

すると夜や 雨の日の運転中に光が乱反射して

前が、特に歩行者や自転車が見え難くなるので危ないんです。

だから純粋に「かぜよけ」として考えれば

45cm位の背の高いモノの方が有利なのですが、

あえて34cmの胸以下に風が来ない=頭が出る高さとしました。

この高さなら風防越しでなく、直接 前方を目視できますからね、

たとえ傷だらけになっても、危険に直結しないと考えられます。

そんなで前回は未完成で見切り出撃でしたが、

この9&10日で ようやっと旅仕様として完成しました。

… コレ、キャンパーって言っても良いですよね?

これが→こう

これが→こう

しかもブログネタが豊富で処理し切れなかったので1週遅れです…

最近 寒暖の日中格差を強く感じますが その為か今年は早くも

近所の小学校での、インフル流行による学級閉鎖の一報が入りました。

受験生の親としては、さっさと予防すべしって事で8日に済ませました。

副反応が結構出てしまう方なので、大事を取って8&9日の

週末アウトドア活動はお休みして 前回の2&3日の連休のキャンプで

「こりゃどうにかせんと」な、宿題の消化に掛かりました。

《前回の宿題》

1)ハイスピードプーリーの組付け

動力性能は そもそも50cc、しかもその中でも非力な車体ですから

minimumもいい所ですが、まあソコを面白がっている面もあります。

それに僕の漕力で出せるカヤックでの巡航速度の時速6kmに比べれば

まさに「天馬の如し」ですから、その点は問題では有りません。

ただ以前のブログにも書きました通り、

どんなに頑張っても53km/h程度しか出ません これがマズイ。

交通量の多い国道等は大体50km+@で流れているモノですが

ここに紛れ込むと余裕が全くない状態になってしまいます、

これが危なくってしょうがない。

そこで なにか良い案は…とWebで探してみました。

そこで見つけた情報では、ハイスピードプーリーってモンを組むと

エンジン本体や点火系を触らなくても60km/h越えが十分可能で、

尚且つサンデーメカニック程度の腕が有れば、自前で工作出来るとの事。

しかもパーツ代が四千円程度なので、これはヤルしか無いでしょう です。

このハイスピードプーリーですが、多くのサードパーティーから販売されていて

選ぶのに迷ったのですが、Web上で評判が良かった「M-FACTORY」に。

あと純正が「6.5g×6」で39gのウェイトローラーなのに対して

ココの付属で付いて来るのが「6.0g×6」で36gと大差ないので、

ベストチューン!との噂がある「4.5g×3&6.5g×3」の

33gで、今回は変化の具合を試してみます。

理屈の上ではM社の付属より「加速が良くて、最高速が伸び切らない」事に

なる筈なのですが、この点は33gチューンでツーリングした後、

36gに付け替えて、どないちゃうんやろか を比較検証する積りです。

そして結果です。

加速:

純正よりゼロ加速が良くなった分、体感的に中だるみを感じます。

でも0→45km/hまでの到達時間は短縮できていますから

これは勘違いなのでしょう。

最高速:

53km→60kmまであるメーターが下りでは振り切ります。

平坦地でも時間さえ掛ければ60km/hまでは出るようになりました。

で実際にこのパーツを組んだ後に行った11月15日16日のツーリングでは

巡航速度=危機回避の為に若干トルク感を残した速度が、

3日&4日の純正のまま行ったソレと比べて

40km/h台前半から50km/h前後になりました。

字面で見ると「ソレ大した違いか?」ですが、路上では別物の様に感じます。

「煽られてコエ~」や「遅すぎて迷惑掛けてるかな~」ってな

精神的な疲れを感じる機会が激減しましたし、

その結果、肩から力を抜いて運転できるようになった為、

肉体的な疲労も随分軽くなったように思われます。

これは本当~に、安くて善い買い物をさせて貰いました。

2)スクーターの更なる積載量∪P

前回の11月2&3日のツーリング時の日記に

「積載量を増やす為:自作のフロントキャリア&33㍑のリヤBOXを装着」

「体力の消耗防止に:ハンドウォーマー(カブ用)& ポリカの風防」の

2つだけは取り付け済みと書いていました。

今回「クーラーBOX&サイドバック積載ステー」を、追加で取り付けた結果

「これ以上は持っていく物が無いだろう」レベルになりましたので

いちおう完成とします。

実は当初のプランは

・SHAD社の33㍑のリアボックスを、リアキャリア上に設置。

・シート下のメットインスペース22㍑の有効利用。

・サイドバッグとして22㍑の防水ショルダーを左右に1個づつ下げる。

さらにイレギュラーな対応として

・フットプレート上に15㍑の防水ショルダーバッグを置いて対応。

(強化したコンビニフックを利用して吊り下げる)

以上の4種5アイテムでノーマル比、90㍑強の積載量UPのみでしたが

これではマットやテント等の長尺物の運搬が難しかったんですね。

そこで東南アジアの街角での写真なんかで見る

長物をフロントに横積みするアイデアを頂きましょう、だったんです。

ただメーカー純正には、フロントキャリアがラインアップされておらず、

あるのが籠だけでしたから、コレでは長尺物は無理。

探してみると、キタコ等のサードパーティーが出してくれてはいるものの、

実物を見てみると、コレでは ちっさすぎて目的と合わなさそうでした。

無いなら作るしかないか と、ホムセンのステンレスバーで自作しました。

ホントは ベスパのソレみたくにしたかったのですが

何とも「コレじゃない」感の溢れる仕上がりとなりました。

まあそれでも 実用は十分に果たしてくれますので ヨシとします。

で、コッチ(←)のノリでイメージを膨らまして、

ソッチ(→)のような図面を起こしたのですが、実際は(↓の←)で、

もっと言うとアッチ(↓の→)が現実に近いようです トホホ。

そして「疲労軽減」アイテムのコンセプトです.

僕の着目点は「体温を奪われないようにする事」コレに尽きるんですね、

つまりは「ジジイ向き快適装備」です。

・ハンドルカバー(カブによく付いているアレ)を装着。

・フロントスクリーン(カブにry)を装着。

あとレッグカバー部から伸ばすマント?カバー?も考えたのですが

あれは結構な重さなので、短距離前提の街乗りなら無問題でしょうけど

長距離が前提のツアラー的には どうなんだろ? で、

オーバーズボンでの対応で十分と判断し、割愛しました。

その点で究極の快適装備は、以前乗っていたキャビーナのような

ルーフィングカウルの装備、要は屋根を付ける事だと思います。

これは直射日光や 風雨に対してホントに楽チンでしたが

その半面 「気軽さ」が犠牲になってしまうんですね。

スタンド掛けの度に、すり抜けをする毎に、重い!でかい!で

結構ストレスが貯まりました。

なので今回は あまりアレコレ付ける事は止して「軽便なノリ」

つまり「街着のままフラッと旅に出る」って風情を楽しもうと思います。

そしてフロントスクリーンは何処のメーカーもポリカなので

どれだけ注意しても使っている内にキズだらけになっていきます。

すると夜や 雨の日の運転中に光が乱反射して

前が、特に歩行者や自転車が見え難くなるので危ないんです。

だから純粋に「かぜよけ」として考えれば

45cm位の背の高いモノの方が有利なのですが、

あえて34cmの胸以下に風が来ない=頭が出る高さとしました。

この高さなら風防越しでなく、直接 前方を目視できますからね、

たとえ傷だらけになっても、危険に直結しないと考えられます。

そんなで前回は未完成で見切り出撃でしたが、

この9&10日で ようやっと旅仕様として完成しました。

… コレ、キャンパーって言っても良いですよね?